Was verändert KI für Associates?

ChatGPT hat ein neues Informationszeitalter eingeläutet. Klar ist: Die Technologie ist weit mehr als ein vorübergehender Hype. Jetzt widmen sich Kanzleien der künstlichen Intelligenz – und für junge Juristinnen und Juristen entstehen völlig neue Chancen.

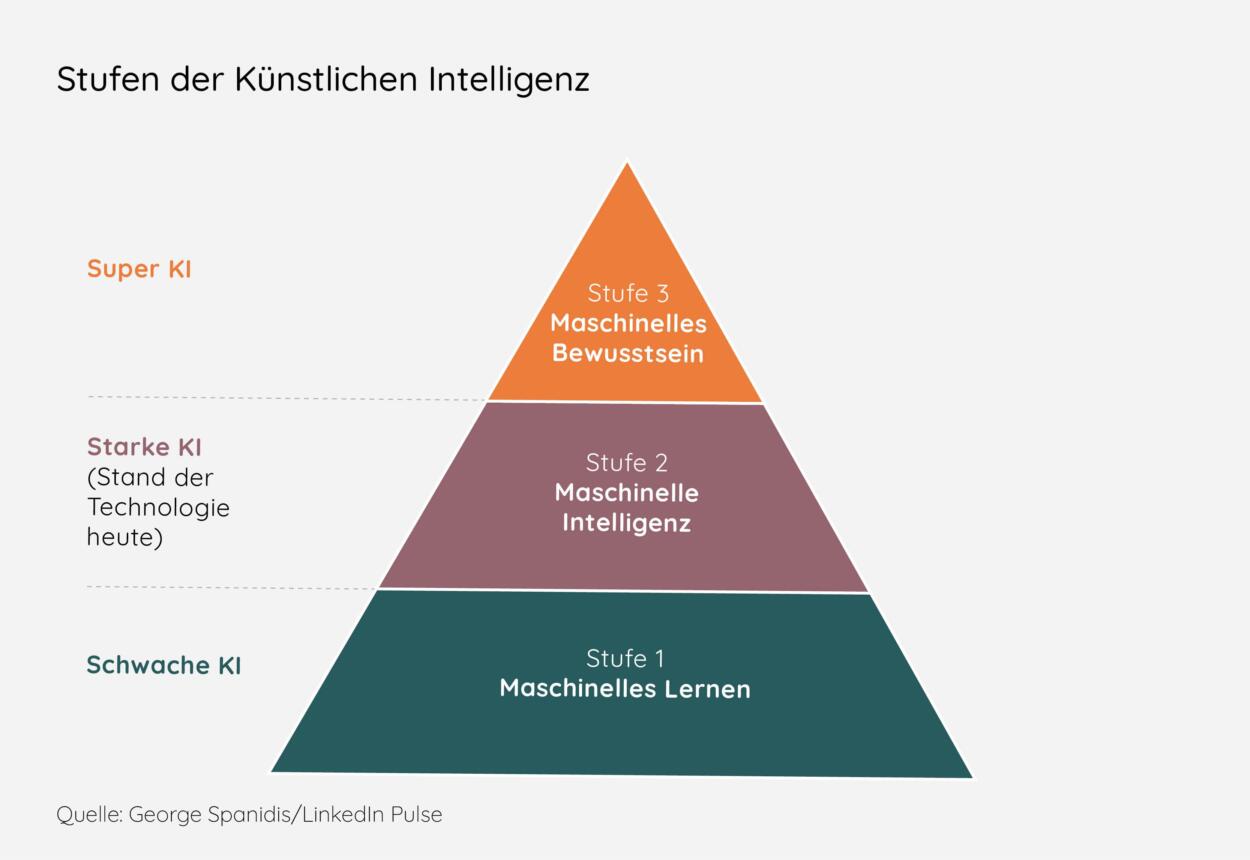

Die Aufregung war groß, als OpenAI im November 2022 ihren Chatbot ChatGPT auf Basis generativer künstlicher Intelligenz (KI) launchte – es gibt kaum einen Wirtschaftszweig, der sich seither nicht mit den Möglichkeiten der neuen Technologie beschäftigt. Kanzleien sind da keine Ausnahme. Dabei ist die Kombination von juristischer Arbeit und künstlicher Intelligenz nichts Neues. Auch nicht für Freshfields Bruckhaus Deringer. Mit einem spezialisierten Team in ihrem Berliner ‚Lab‘ erforscht die Kanzlei bereits seit Längerem den Einsatz von Machine Learning in Mandaten.

Doch mit dem Aufkommen generativer KI wie ChatGPT hat sich einiges geändert. „Anders als beim ‚traditionellen‘ Machine Learning muss man als Anwender nicht mehr die ‚Sprache‘ der KI lernen“, sagt Lukas Treichl, der mit Dr. Gerrit Beckhaus das Freshfields Lab leitet. „Dadurch wird die Technologie demokratisiert, eine KI für die breite Masse sozusagen.“ Das bedeutet auch, dass Programmierkenntnisse im Umfeld von generativer KI weniger wichtig sind als im klassischen Legal-Tech-Bereich. Denn bei letzterem arbeiten Juristinnen und Juristen teils an der Entwicklung neuer Software mit. Chatbots hingegen müssen sie in erster Linie richtig bedienen können.

Der bekannteste Bot ist ChatGPT, der auf einem Large Language Modell (LLM) basiert. Wie andere Sprachmodelle wie Llama, Falcon, Bard oder Claude verarbeitet er dank generativer künstlicher Intelligenz menschliche Eingaben in Textform und schafft daraus neue Inhalte. Dadurch kann er auch für juristische Tätigkeiten eingesetzt werden. In Sekundenschnelle und mehrsprachig erstellen ChatGPT und Co Vermerke oder Schriftsätze, fassen seitenlange Urteile zusammen oder werten Verträge aus.

Wie Kanzleien diese Technologie einsetzen und welches Tempo sie dabei vorlegen, unterscheidet sich stark. Allen & Overy und PricewaterhouseCoopers Legal preschten etwa früh vor, indem sie Kooperationen mit dem KI-Start-up Harvey eingingen, das GPT-Technologie mit juristischem Wissen kombiniert. Manche warten lieber noch ab. „Wir beschäftigen uns nicht konkret mit Projekten im Zusammenhang mit KI, haben aber Anwendungsfälle geprüft und Überlegungen angestellt“, heißt es aus einer mittelständischen Einheit. In wieder anderen Kanzleien erforschen spezialisierte Teams, wie sie am besten aus dem Potenzial der Modelle schöpfen können.

Neue Fähigkeiten sind gefragt

Eine wichtige Aufgabe, die Menschen im Umgang mit Chatbots übernehmen, ist ihre Bedienung, das sogenannte ‚Prompting‘. Denn damit die Bots die richtigen Ergebnisse liefern, müssen Nutzerinnen und Nutzer ihnen möglichst präzise und fachkundige Befehle geben. Die Bedienung der Sprachmodelle kann viel Zeit erfordern. Ob die Befehle zum richtigen Ergebnis führen, ist zudem je nach LLM unterschiedlich. „Abhängig davon, wie es trainiert wurde, antwortet jedes Modell unterschiedlich“, erklärt Ava Moussavi, Head of Legal Operations & Tech bei GvW Graf von Westphalen.

Einige Kanzleien bilden ihre Mitarbeitenden deshalb im ‚Prompt Engineering‘ aus – Osborne Clarke oder die US-Kanzlei Greenberg Traurig bieten spezifische Schulungen dazu an. „Wir überarbeiten derzeit unser Ausbildungsprogramm“, berichtet auch ein Partner einer britischen Kanzlei. Anstelle von Angeboten wie Legal English rücke der richtige Umgang mit Sprachmodellen auf die Agenda. Denn KI kann auch für Aufgaben wie Übersetzungen genutzt werden.

Allgemein stellen sich viele Kanzleien die Frage, wie die Technologie künftig die Arbeit des juristischen Nachwuchses verändern wird. „Ich erwarte, dass wir uns dank der Technologie bald mehr auf unsere juristischen Kernaufgaben fokussieren können“, sagt Moussavi. „Und das macht unsere Arbeit wiederum spannender.“ Was ein Partner einer US-Kanzlei vorhersagt, klingt da schon gravierender: Nachwuchsjuristen brauche es in Zukunft kaum noch, sondern erfahrene Partnerinnen und Partner, gute Daten sowie kenntnisreiche Prompter anstelle von Associates. Doch bei Aussagen wie diesen bleiben viele Fragezeichen.

Unklar ist zum Beispiel, wie Associates künftig Erfahrung aufbauen können, wenn eine Maschine die Fälle übernimmt, anhand derer sie bisher lernten. Denn auch gutes Prompting will gelernt sein. „Je besser die Fragen und je fachkundiger der Bediener, desto besser die Ergebnisse“, sagt ein Partner einer internationalen Großkanzlei. Auch um die Qualität der Antworten von ChatGPT und Co beurteilen zu können, braucht es nach wie vor juristische Profis, die nicht vom Himmel fallen.

Dass sich die Fähigkeiten junger Juristinnen und Juristen über kurz oder lang ändern und neben juristischem auch technisches Wissen umfassen müssen, haben viele bereits erkannt. Einheiten wie KPMG Law, CMS Hasche Sigle oder Gleiss Lutz haben dafür alternative Karrierewege mit klar definierten Aufstiegsmöglichkeiten etabliert. Dadurch schaffen sie bessere Berufsaussichten für Profile abseits der Volljuristinnen und Volljuristen. Es gibt mittlerweile einige Beispiele von Juristinnen und Juristen, die den Weg in die Partnerschaft nicht mehr klassisch über den Aufstieg in einem bestimmten Rechtsgebiet geschafft haben, sondern über ihre Verdienste im Bereich Legal Tech.

Alle experimentieren noch

Idealerweise sollte eine zukunftsgerichtete Ausbildung jedoch schon an der Uni beginnen. Das Jurastudium ist allerdings nach wie vor sehr klassisch aufgebaut – und veränderungsresistent. In Bayern gibt es nun eine neue Initiative im Referendariat: Dort konnten Assessorinnen und Assessoren 2023 zum ersten Mal die Prüfung im Berufsfeld Legal Tech und IT-Recht ablegen. Themen waren dort unter anderem, was generative KI im Rechtsbereich leisten kann und was beim Einsatz von Sprachmodellen in der Rechtsberatung zu beachten ist.

In den Kanzleien wiederum hat ebenfalls jede Einheit ihren eigenen Entwicklungsstand. Auch wenn manche Kanzleien schon weiter sind als andere: Alle sind noch in der Experimentierphase. Das liegt auch in der Natur der Sache. „Alles ändert sich rasant. Deshalb ist es so herausfordernd, die Technologie bestmöglich einzusetzen“, sagt Freshfields-Counsel Treichl. Viele Kanzleiverantwortliche haben sich in den vergangenen Monaten zunächst einmal das notwendige Wissen rund um generative KI angeeignet und parallel mit unterschiedlichen Sprachmodellen experimentiert. In den Rechtsarmen der Big-Four-Gesellschaften, in internationalen Großkanzleien, aber auch in deutschen Einheiten wie GvW Graf von Westphalen oder Ypog sind dafür maßgeblich eigene Legal-Tech-Teams verantwortlich. Sie wiederum arbeiten mit den Praxisgruppen zusammen und definieren gemeinsam geeignete Anwendungsfälle.

Die Konkurrenz schläft nicht

Neben GPT, das als das leistungsstärkste Sprachmodell gilt, testen Kanzleien auch andere LLM wie Llama von Meta, Bard von Google, Claude oder Falcon. Auch das Modell Luminous der deutschen KI-Hoffnung Aleph Alpha halten viele für vielversprechend. Parallel erproben sie fertige ‚Off-the-Shelf‘-Produkte von Softwareanbietern, die sie einkaufen und zielgerichtet etwa für die Vertragsbearbeitung einsetzen können.

Beim Einsatz der LLM müssen Kanzleien sich Gedanken zum Umgang mit den benutzten Daten machen. Denn OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, speichert die Eingaben. Damit verbessert sie den Chatbot und trainiert das Sprachmodell im Hintergrund. „Genauso wichtig wie personenbezogene Daten ist das Expertenwissen der Anwältinnen und Anwälte. Kanzleien müssen dafür sorgen, dass Dritte nicht ohne Berechtigung darauf zugreifen können“, sagt Moussavi. Die Nutzung von ChatGPT will die Kanzlei ihren Mitarbeitenden trotzdem nicht verbieten. „Wir sehen es als ein externes Werkzeug, genau wie Google. Aber wir sensibilisieren alle für den richtigen Umgang damit.“

Auch Osborne Clarke entschied sich gegen ein Verbot. „Stattdessen schulen wir unsere Mitarbeitenden in der Nutzung von GPT, weisen sie auf die Risiken hin und darauf, dass die Ergebnisse nicht direkt in die Mandatsarbeit übernommen werden dürfen“, sagt Gereon Abendroth. Als Partner verantwortet er bei Osborne Clarke die Bereiche IT, Digitalisierung sowie Legal Operations und ist zudem Geschäftsführer der Legal-Tech-Tochtergesellschaft OC Solutions.

Die Qualität muss stimmen

Genauso wichtig wie ein sensibler Umgang mit Daten ist, dass Anwältinnen und Anwälte die Qualität der Ergebnisse prüfen, die Sprachmodelle ihnen liefern. Ansonsten ergeht es ihnen wie einem New Yorker Anwalt: Er hatte bei Gericht einen mithilfe von ChatGPT erstellten Antrag eingereicht, der Verweise auf Fälle enthielt, die es nie gegeben hat. Denn alle Chatbots haben eine entscheidende Schwäche: Mitunter sind die Ergebnisse, die sie präsentieren, schlicht falsch. Bei diesem als ,Halluzinieren‘ bezeichneten Verhalten leitet eine KI Daten ab, die frei aus dem während des Trainings Gelernten zusammengestellt sind.

„Es gibt kein Modell, das nicht halluzinieren oder Fehler machen könnte. Und die Haftung bleibt bei den Anwälten“, sagt Ava Moussavi von GvW. „Deshalb muss derzeit noch alles, was die LLM produzieren, von einem Anwalt geprüft werden.“ Freshfields-Partner Beckhaus sieht es ähnlich. „Eine zentrale Herausforderung ist, zu definieren, wofür die Technologie eingesetzt werden kann und an welchem Punkt der Mensch wieder einbezogen werden muss.“ Dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine wird auch ‚Human-in-the-Loop‘-Prinzip genannt.

Der anfängliche Riesenhype um generative KI ist in Kanzleien mittlerweile abgeflacht. Wegen der Fehleranfälligkeit und teils gravierender Probleme durch die Halluzination der Modelle sind viele Anwältinnen und Anwälte ernüchtert. Oder sie sehen sich darin bestätigt, dass die Zeiten, in denen eine Maschine ihre Arbeit übernimmt, noch in weiter Ferne liegen.

Trotzdem sind sich fast alle einig: Die Technologie wird die Branche nachhaltig verändern und Kanzleien sollten sich deshalb so schnell wie möglich damit auseinandersetzen. Das Potenzial, das KI für die Rechtsbranche bietet, ist jedenfalls groß. Das bestätigt auch eine Studie von Goldman Sachs: Demzufolge können 44 Prozent der Arbeitsaufgaben im Bereich Recht mithilfe von KI automatisiert werden – nach Büro- und Verwaltungstätigkeiten ist das der höchste Wert.