Fehlende Kompetenzen bei Juristen

Eine Studie offenbart: Wichtige Führungs-Skills kommen im Jurastudium immer noch viel zu kurz. Dazu zählen traditionell Kommunikation und Teamwork, aber auch sogenannte ‚Future Skills‘ wie beispielsweise Veränderungsbereitschaft und digitale Kompetenzen.

Die elektronische Akte hat viele Vorteile. Größter Nachteil im Kanzleialltag: Niemand kann sie durchs Büro schmeißen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu maßregeln. Die flatternde Akte gehört nämlich immer noch zum Führungsrepertoire mancher Partner: „Das Vorgesetztenverhalten ist durch die Bank eine Katastrophe: Rumgeschreie, Schikane, Ordner fliegen durch Büros“, schreibt ein Großkanzleianwalt in der azur-Associate-Umfrage. „Wer Narzissten in Führungspositionen sucht, ist hier genau richtig.“

Beraterinnen und Berater arbeiten in der Regel eng in relativ kleinen Teams zusammen. Das macht viel aus in puncto Zufriedenheit. Ein Associate fasst es so zusammen: „Wie vermutlich in jeder Kanzlei hängen die Rahmenbedingungen, insbesondere Arbeitsbelastung, Bonusmöglichkeiten, Kommunikation usw. maßgeblich von dem jeweils zuständigen Partner/in und dessen/deren Führungsqualitäten ab.“ Diese Individualität kann bedeuten: Sozietätsweit fehlt der Standard, um Führung in der Kanzlei zu definieren. Aber diese Unterschiede muss man nicht nur negativ empfinden, wie ein Frankfurter Associate schreibt: „Es gibt die Möglichkeit, bei vielen unterschiedlichen Deals mitzuarbeiten, um einen breiten Einblick zu erhalten und unterschiedliche Führungsstile zu erleben.“ Associates aus ein- und derselben Kanzlei können in der Bewertung weit auseinander liegen: Einer beklagt die vollständige Abwesenheit von Führungskultur, ein anderer lobt das Kennenlernen ganz unterschiedlicher Führungsstile als hilfreich für seinen beruflichen Aufstieg.

Führungsstil in Kanzleien

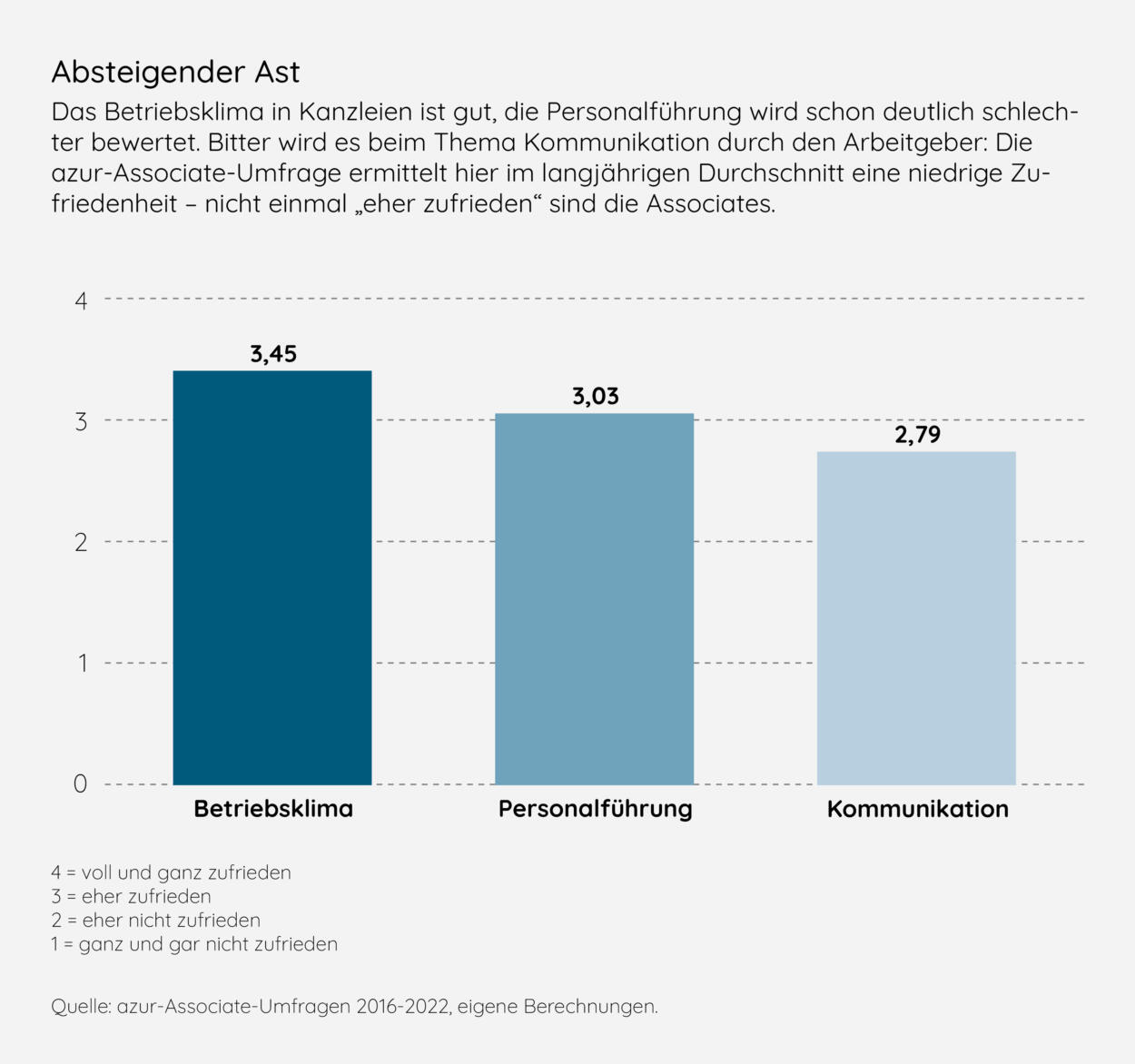

Wenn es schon keine Verbindlichkeit gibt, ist die gute Führung durch den Teamleiter wichtig. Je nach Kanzleigröße und Projekt mag das manchmal ein Senior Associate sein, öfter wohl ist ein Partner oder eine Partnerin in der Verantwortung. Die Bewertungen der Associates für Betriebsklima, Personalführung und interne Kommunikation sind über die Jahre sehr stabil, übrigens trotz der Belastungen durch die Pandemie und trotz der statistisch unterschiedlichen Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes.

Das Betriebsklima in deutschen Wirtschaftskanzleien ist aber stabil gut mit einer Note zwischen „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ (siehe Grafik). Die Personalführung durch Vorgesetzte hingegen ist fast eine halbe Note schlechter bewertet. Nicht alle Associates klagen über Schikane durch ihre Chefs, aber Beschreibungen der Führungskultur wie „fragwürdig“, „nicht nachvollziehbar“ oder „desolat“ geben Anlass zur Sorge.

Kommunikation ist das wichtigste Führungsinstrument überhaupt, sagen Personalcoaches. Insofern fällt die Kanzleibranche in der azur-Associate-Umfrage hier eher durch: Die Kommunikation seitens des Arbeitgebers kommt nicht einmal auf den Wert von „eher zufrieden“.

Dabei ist doch Kommunikation der zentrale persönliche Skill eines jeden Anwalts und einer jeden Anwältin. Doch er scheint nicht auf die Organisationsform Kanzlei übertragbar zu sein. Kleiner Exkurs: Sowohl in Rechtsabteilungen von Unternehmen als auch in den Big-Four-Kanzleien liegen die Zufriedenheitsnoten für interne Kommunikation und erst recht für die Personalführung weit über dem Kanzleidurchschnitt.

Das Gegenstück zu Vergangenheits-Skills wie Aktenwerfen könnten sogenannte Future Skills sein. Die Vermittlung dieser zukunftsgerichteten Schlüsselqualifikationen müsste idealerweise bereits an den Universitäten anfangen. In einer Umfrage des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) unter Juraprofessorinnen und -professoren haben diese die wichtigsten Schlüsselqualifikationen benannt, die sie in ihren Veranstaltungen vermitteln. Kritisches Denken mit 90 Prozent sowie Problemlöse- und Urteilskompetenz (73 bzw. 64 Prozent) führen die Liste an.

Entscheidungskompetenz liegt mit 45 Prozent an vierter Stelle, gefolgt von Kommunikation mit nur noch 30 Prozent. Der besondere Nutzen dieser fünf Schwerpunkt-Skills für juristische Berufe ist wenig überraschend. Aussagekräftig werden die Antworten allerdings vor dem Hintergrund, dass in der Befragung insgesamt 22 Kompetenzen zur Auswahl standen. Diese sogenannten Future Skills – manchmal auch als ‚21st Century Skills‘ bezeichnet – stammen aus drei wissenschaftlich erarbeiteten Kategorien namens ‚Klassische Kompetenzen‘, ‚Transformative Kompetenzen‘ und ‚Digitale Schlüsselkompetenzen‘.

Digitale Skills und Innovationskompetenz

Zielgruppe der Studie sind offensichtlich zunächst die Hochschulen, erläutert die Autorin Dr. Nina Horstmann, Senior Expert Empirische Methoden beim CHE. „Aber die Antworten enthalten durchaus auch Implikationen für Arbeitgeber. Die Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, mit welchen Zukunftskompetenzen Hochschulabsolventinnen und -absolventen in den Job einsteigen“, so Horstmann. „Natürlich handelt es sich um subjektive Einschätzungen von Professorinnen und Professoren. Aber die Unterschiede in der Förderung vieler Future Skills im Vergleich zu anderen Fächern sind gerade für das Fach Rechtswissenschaft auffällig.“

Auf sämtliche digitale Skills legen die befragten Juralehrenden bislang sehr wenig Wert. Zwar haben auch andere Fächer in diesem Kompetenzbereich einigen Nachholbedarf, allerdings ist die Lücke im Fach Rechtswissenschaft am eklatantesten. Die Skills mit Bezeichnungen wie ‚Digitale Kollaboration‘, ‚Digitale Ethik‘ und selbst ‚Digitales Lernen‘ kommen so gut wie gar nicht vor. Immerhin erhält die klassische, nicht digitale Lernkompetenz einen hohen Stellenwert zugewiesen.

Doch es tut sich nicht nur eine digitale Lücke auf. Auch die der Definition nach ‚transformativen‘ Fähigkeiten der Juristinnen und Juristen werden der Bestandsaufnahme des CHE zufolge nur wenig geschult. Mit transformativen Kompetenzen werden Skills benannt, die zur Erkenntnis und Gestaltung des beschleunigten gesellschaftlichen Wandels nötig sind. Bei den Juristen wird allenfalls die Dialog- und Konfliktkompetenz gefördert, so die Studie. Innovations- und Veränderungskompetenz sowie das Stichwort ‚Missionsorientierung‘ kommen kaum vor.

Der letztgenannte Begriff beschreibt die Fähigkeit, Menschen für eine Idee zu gewinnen. Eine Mission zu transportieren, würden vermutlich viele Juristinnen und Juristen von sich weisen. Aber es geht dabei nicht nur um die eigene Darstellung von sinnhaftem Arbeiten. Es handelt sich auch um eine Führungskompetenz auf breiterer Basis. Die Fähigkeit, Begeisterung zu wecken wird auch von Teamleitern und erst recht von Kanzleimanagern gebraucht und erwartet.

Peer Learning im Jurastudium

„Leider tut sich auch bei der im Arbeitsleben so wichtigen Kollaboration eine Lücke auf. Kollaboration, also Teamarbeit, spielt aus Sicht von Professorinnen und Professoren im Fach Rechtswissenschaft noch eine untergeordnete Rolle“, erklärt Horstmann. Teamarbeit wird demnach als Skill für Juristinnen und Juristen aufseiten der Hochschulen fast gar nicht gefördert. Lern- und Prüfungsformate sind für Einzelkämpfer gemacht. Kommunikation hingegen hat einen höheren Wert, allerdings nicht, wenn es speziell um ‚interkulturelle‘ Kommunikation geht.

Juristinnen und Juristen von morgen sollten anders unterrichtet werden – Ansätze dafür sind schon vorhanden. „Wenn es gelingt, mehr reale Lern-Settings zu schaffen, etwa durch Moot Courts, sind Verbesserungen zu erwarten“, erklärt Horstmann. „Aber auch das Peer Learning, also das gemeinsame Lernen von Studierenden, sollten die Juristen stärker fördern. Das wäre auch ein gutes Beispiel wie man Teamfähigkeit mitvermitteln kann.“