(Mehr) Frauen braucht das Land

Nahezu alle Kanzleien wollen junge Anwältinnen für sich begeistern und dauerhaft halten. Sie sind demonstrativ flexibel mit Teilzeitprogrammen, Coachings, Jobsharing-Modellen oder sogar einem Muttermilch-Express. Trotzdem gelangen nur wenige Anwältinnen in die Partnerschaft. Eine Bestandsaufnahme.

„Das ist unserer Historie geschuldet“, sagt Patrizia Schultheiss (45) von Wach und Meckes und Partner mit Blick auf den Frauenanteil in der Vollpartnerschaft: 0 Prozent. „Es bewerben sich aus mir unerklärlichen Gründen mehr Männer als Frauen“, sagt Myriam Baars-Schilling (45) von Oppenhoff & Partner. Dort ist der Frauenanteil in der Gesamtkanzlei im Vergleich zu 2019 um 9,4 Prozentpunkte gesunken. „Mei“, seufzt ein Münchner Private-Equity-Anwalt sichtlich resigniert, „das M&A-Geschäft ist eben hart auf Dauer, erst recht mit Familie. Das muss man schon wollen.“

Kanzleien stehen aber unter Druck: Immer mehr Mandanten fordern von ihnen gemischte Teams. Wer sich mit einer Riege von alten, weißen Männern für ein Mandat bewirbt, kann vielerorts gleich wieder einpacken. Weniger Mandate heißt weniger Umsatz. Das kann und will sich keiner leisten – erst recht nicht, wenn die Associate-Gehälter weiter und weiter steigen. Dabei sieht die Ausgangslage gar nicht schlecht aus: Mehr Frauen als Männer beenden das Jurastudium mit hervorragenden Noten. Häufig entscheiden sich gleich viele junge Juristinnen wie Juristen für einen Einstieg in eine Wirtschaftskanzlei. Hochmotiviert beginnen die jungen Anwältinnen ihren Job und streichen dann nach wenigen Jahren frustriert die Segel. Bis in die Partnerschaft schaffen es nur noch die wenigsten – falls sie es denn überhaupt wollen.

Die Kanzleibranche steht mit diesem Problem nicht allein. Die Zahlen aus den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft sprechen eine klare Sprache. Im vergangenen Jahr betrug der Frauenanteil in den Vorständen der Dax-Unternehmen 21,8 Prozent. Das heißt, jedes fünfte Mitglied war weiblich. Doch selbst von diesem schwachen Status quo sind die Wirtschaftskanzleien ein ganzes Stück entfernt. Die Top-50-Arbeitgeber der aktuellen azur100 verzeichnen knappe 11 Prozent Partnerinnen auf der Equity-Partner-Ebene. Das heißt, nur jedes zehnte Mitglied in der Führungsebene ist weiblich. Erweitert man die Perspektive und schaut sich die Frauenquote über alle Hierarchiestufen hinweg an, sieht es dagegen besser aus: 2022 betrug der Juristinnenanteil in den Kanzleien insgesamt 31,7 Prozent, also knapp ein Drittel. Wird sich das in naher Zukunft deutlich bessern? Vermutlich nicht – zumindest, wenn es in dem gleichen Tempo weitergeht wie in den vergangenen vier Jahren. Die azur-Redaktion erhebt im Rahmen der Recherche für die jährlich erscheinende azur100 die relevanten Zahlen der Top-Arbeitgeber für Juristinnen und Juristen in Deutschland. Und der Vergleich mit den Zahlen von 2019 zeigt: Die Fortschritte sind marginal. Um gerade einmal 2,8 Prozentpunkte hat sich der Juristinnenanteil insgesamt verbessert.

Wie viele Frauen 2019 in der Equity-Partnerschaft saßen, also in der absoluten Führungsriege der Anteilseigner, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Einige Kanzleien, vor allem die großen Einheiten, hielten diese Zahlen lange lieber unter Verschluss. Das hat sich geändert, seit im öffentlich einsehbaren Handelsregister – je nach Gesellschaftsform – die Namen der Equity-Partnerinnen und -Partner aufgeführt sind.

Anwälte unter sich

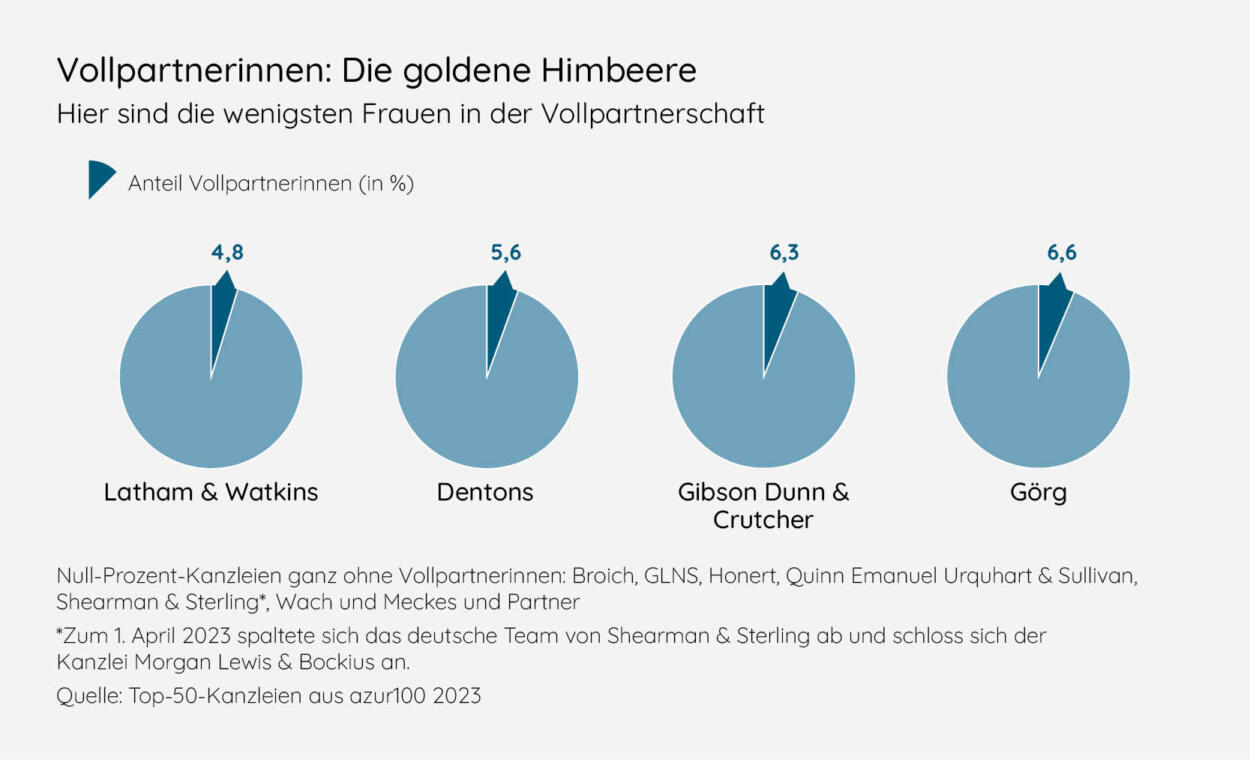

2022 jedenfalls sah es in mancher Equity-Partnerschaft in Sachen Partnerinnen zappenduster aus. In sechs Kanzleien unter den Top 50 waren die Männer in der obersten Führungsriege komplett unter sich. Fünf davon – außer Quinn Emanuel – zählen gleichzeitig zu den kleinsten Einheiten unter den Top 50. Aber es ist nicht so, dass nur kleine Kanzleien ein Männerproblem haben, denn weitere vier auf dieser Liste sind große Sozietäten namens Latham & Watkins, Dentons, Gibson Dunn & Crutcher und Görg. Bei Latham & Watkins etwa sitzt Alexandra Hagelüken als einzige Frau zwischen 20 Vollpartnern, bei Gibson Dunn wurde 2023 Katharina Humphrey in die Equity-Partnerschaft berufen. Sie ist die erste Partnerin in Deutschland, zuvor war die 14-köpfige Partnerschaft eine reine Männergesellschaft.

Null-Prozent-Kanzleien ganz ohne Vollpartnerinnen:

- Broich

- GLNS

- Honert

- Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

- Shearman & Sterling*

- Wach und Meckes und Partner

Wach und Meckes, eine auf Prozessführung spezialisierte Münchner Kanzlei, hat ein für kleine Einheiten typisches Problem: Die eigentlich vernünftige Strategie, nur organisch wachsen zu wollen, braucht Zeit. Es stoßen keine erfahrenen Anwältinnen hinzu, sondern First Year Associates wachsen bestenfalls irgendwann in die Partnerschaft. Verlässt aber eine Anwältin nach fünf oder sechs Jahren die Kanzlei, dauert es unter Umständen wieder einige Jahre, bis die nächste Frau zur Beförderung in die Partnerschaft ansteht. Eine kurzfristige Verbesserung ist also schwierig.

Männer ziehen Männer nach

Auch Oppenhoff & Partner gelang es in den vergangenen Jahren nicht, ihren Frauenanteil zu erhöhen, im Gegenteil: Sie verlor sogar 9,4 Prozentpunkte Anwältinnen, gerechnet über alle Hierarchiestufen. Und sie steht vor einem weiteren Problem, das aber viele Wettbewerber beklagen: Es bewerben sich mehr Männer als Frauen. „Dann stellt man zwangsläufig mehr Männer ein, die wiederum andere Männer nach sich ziehen“, sagt Myriam Baars-Schilling, die als Mitglied des Executive Boards von Oppenhoff im obersten Managementgremium der Kanzlei sitzt.

Kündigen dann noch Anwältinnen, beschleunigt sich die Abwärtsspirale. Ein Jobsharing-Modell, das seinerzeit für Aufmerksamkeit bei den Wettbewerbern sorgte, wurde zwar fünf Jahre erfolgreich praktiziert, musste dann aber eingestellt werden. Zwei Anwältinnen aus der M&A-Praxis teilten sich eine Stelle, bis eine der beiden sich für eine Inhouse-Karriere entschied. Seitdem konnte die halbe Stelle nicht wiederbesetzt werden. Wenn sich zwei geeignete Anwältinnen oder Anwälte von außen gemeinsam für das Jobsharing-Modell bewerben würden, hätten sie gute Chancen, angenommen zu werden, betont Baars-Schilling. Doch es fehle trotz intensiver Suche an interessierten Kandidaten.

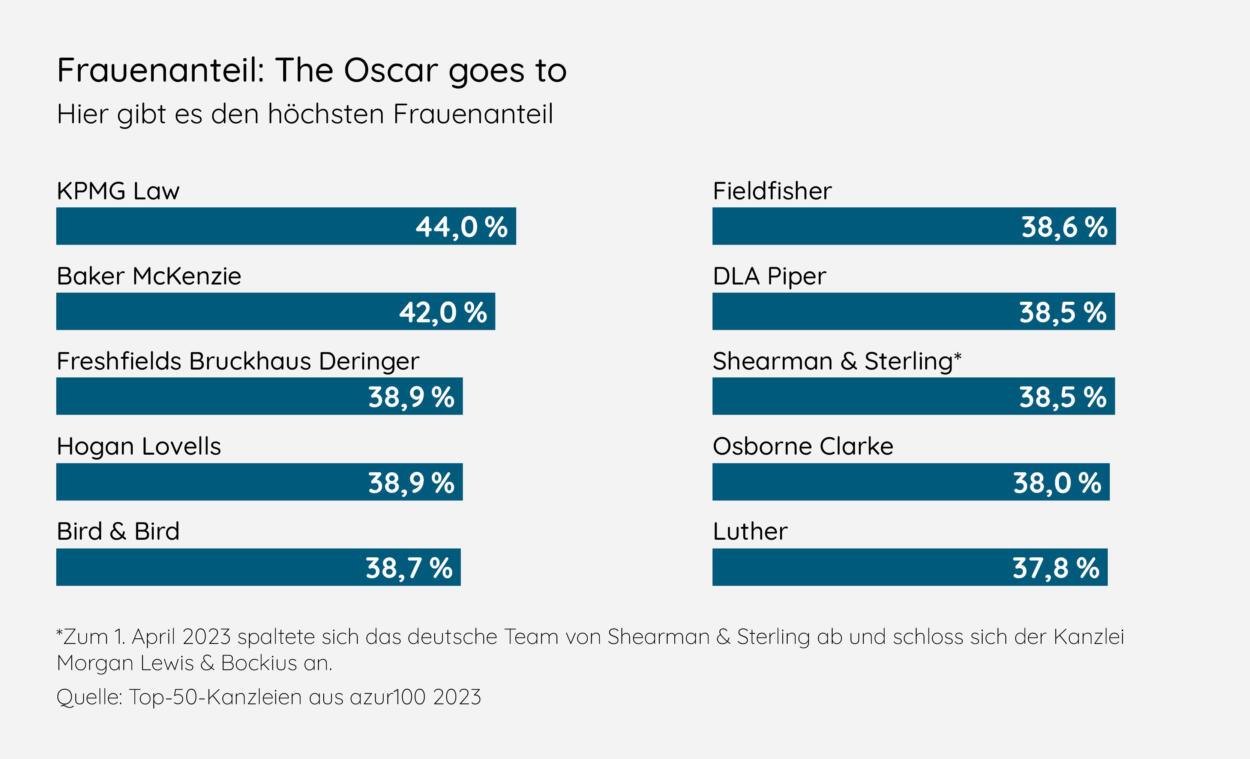

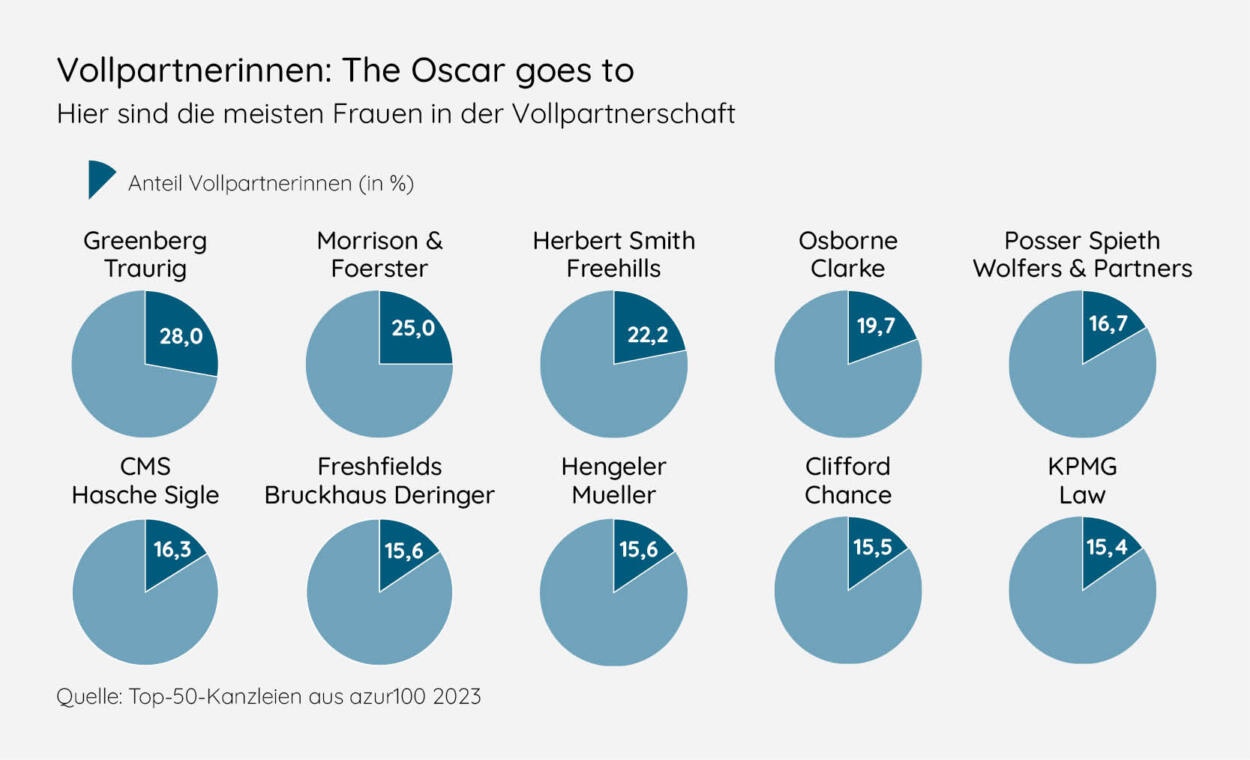

Es gibt aber auch Lichtblicke im Kanzleimarkt: KPMG Law etwa kann bei der Gesamtquote der Anwältinnen ordentliche 44 Prozent verzeichnen, Baker McKenzie 42 Prozent. Greenberg Traurig ist Spitzenreiterin mit ihrem Frauenanteil in der Vollpartnerschaft, der dort immerhin 28 Prozent beträgt. Was machen sie anders?

Eine positive Wirkung entfalten glaubhafte Role Models – beispielsweise zum Thema Teilzeit. Es reicht leider nicht, wenn Bewerberinnen und Bewerber im Vorstellungsgespräch hören, Teilzeit sei selbstverständlich gar kein Problem, man sei sehr flexibel, aber in der Partnerschaft – sorry – mache es halt niemand. Besser ist es, wenn zum Beispiel die US-Kanzlei Greenberg Traurig als Antwort auf diese Frage ihr Arbeitsrechtsteam aus dem Hut zaubern kann. Dem gehören acht Anwältinnen und Anwälte an, alle in Teilzeit. Ein Anwalt aus diesem Team wurde letztes Jahr zum Partner ernannt.

Vollzeit-Associates sind profitabler

Local-Partnerin bei Greenberg Traurig und seit gut anderthalb Jahren in Teilzeit ist Natalie Hsiao (41). Die Transaktionsspezialistin bestätigt: „Niemand wird hier schräg angeschaut, weil er in Teilzeit arbeitet.“ Gleichwohl sieht sie die reduzierte Stundenzahl auch mit der Brille einer Partnerin. „Ein Associate, der Vollzeit arbeitet, ist im Normalfall profitabler“, sagt sie. „Die Fixkosten bleiben dabei gleich. Je mehr Stunden jemand abrechnen kann, desto höher ist die Profitabilität.“

Dass sie eine Vorbildfunktion erfüllt, spürt Hsiao immer wieder, etwa auf Veranstaltungen, die extra für Frauen konzipiert sind. „Dann trauen sich die Kolleginnen Fragen zu stellen, die sie so nicht unbedingt stellen würden, wenn Männer im Raum sind.“ Die häufigste Frage, die sie beantworten muss, lautet schlicht: „Wie schaffst du das?“ Ihre Tochter ist zweieinhalb Jahre alt. Doch Hsiao berät häufig zu Venture-Capital-Transaktionen, das heißt, ihre Arbeit lässt sich schwer planen, Arbeitsspitzen bleiben nicht aus. „Alleine die Frage zeigt meines Erachtens, welche Befürchtungen manche Kolleginnen im Kopf haben.“

Von eben solchen Befürchtungen kann auch Miriam Bouazza (45) ein Lied singen. Sie ist seit 2009 bei KPMG Law tätig, seit 2019 als Head of Legal Finance Services. Gemeinsam mit Folke Werner, der die strategische Personalarbeit dort leitet, hat sie sich das Thema Frauenförderung auf die Fahnen geschrieben. „Manche Frauen muss man auch ein bisschen ermutigen“, sagt sie. Es gäbe aussichtsreiche Kandidatinnen in den Beförderungsrunden, die aber zunächst mit ihren Ambitionen hinter dem Berg hielten. „Männer drücken ihre Ambitionen viel deutlicher aus.“ Frauen hingegen hätten häufiger Bedenken, ob sie einer neuen Herausforderung gewachsen sind.

Aber wenn in Beförderungsrunden mehr männliche als weibliche Kandidaten zur Auswahl stünden, gäbe man sich bei KPMG Law damit nicht zufrieden. „Dann müssen die Partner noch einmal in sich gehen, ob sie wirklich keine aussichtsreiche Kandidatin übersehen haben“, erklärt Bouazza. Die schlichte Erklärung „wir wollen die Besten, und das waren nun mal leider die Männer“ greife zu kurz.

Ansage an Personalvermittler

Rigorose Konsequenz zeige KPMG Law auch bei der Suche nach Juristinnen mit Berufserfahrung. „Wir weisen die Personalberatungen deutlich darauf hin, dass wir verstärkt Frauen einstellen möchten und sie uns nicht nur Männer vorschlagen sollen“, sagt sie. Dadurch verlangsame sich mitunter der Einstellungsprozess, das nehme sie aber in Kauf.

Doch bei allem Bemühen bleibt auch KPMG Law nicht von einer gewissen Fluktuation verschont. „Es schmerzt, wenn uns insbesondere Leistungsträger und junge Talente verlassen“, sagt Folke Werner. Mit einer Frauenquote von 15 Prozent in der Vollpartnerschaft könne KPMG Law natürlich nicht zufrieden sein – zumal die Kanzlei auf der Associate-Ebene 56 Prozent Frauen verzeichnet und damit zu den vordersten im Markt zählt. Aber nach fünf bis sieben Jahren würden noch immer zu viele Frauen die Kanzlei Richtung Industrie oder öffentliche Verwaltung verlassen. „Wir sind dabei, die Rahmenbedingungen zu optimieren, das ist ein langfristiges Thema“, sagt er.

Dazu gehört auch, dass die Männer – und vor allem die Partner – hinter den ergriffenen Maßnahmen stehen und diese glaubhaft unterstützen. Baker McKenzie etwa unterstützt Elternzeit für Männer ausdrücklich und versucht, das Thema in den Köpfen zu verankern. Unter anderem, indem sie in der internen Firmenzeitung ein Interview mit vier Anwälten brachte, die allesamt von ihren Erfahrungen in der Elternzeit berichteten. „Elternzeit sollte kein typisches Frauenthema, sondern auch ein Männerthema sein“, sagt Julia Braun (46), Partnerin in der M&A-Praxis. „Bei den Männern gibt es sicher hier und da noch Luft nach oben, was die Selbstverständlichkeit angeht.“ Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. „Außerdem muss man selbst Initiative zeigen und einiges mitbringen: Flexibilität, Erreichbarkeit für Mandanten, gute Selbstorganisation.“ Kurz: viel Energie. Sie selbst ist als Counsel zu Baker McKenzie gekommen und nahm an einem sogenannten ‚European Development Program‘ teil, bei dem sie sich auf internationaler Ebene gut vernetzen konnte. Geholfen hat ihr damals eine Londoner Partnerin, die sie bestärkt hat.

Bouazza von KPMG bringt es so auf den Punkt: „Auch wir bieten viele Programme für Frauen“, sagt sie. „Diese Programme sind natürlich wichtig, aber sie sind auch nicht alles.“ Der zu diesem Angebot zählende Muttermilch-Express ist übrigens keine Erfindung von KPMG Law. Den hat sich bereits 2016 Latham & Watkins ausgedacht. Ob der Service die Frauenquote wirklich verbessert hat, sei dahingestellt.

Möchtest du bei einem Arbeitgeber arbeiten, wo auch Frauen in der Führungsetage sichtbar sind? Filtere die Top-Arbeitgeber nach Frauenanteil in der Vollpartnerschaft.