Aufbruch der Anwältinnen

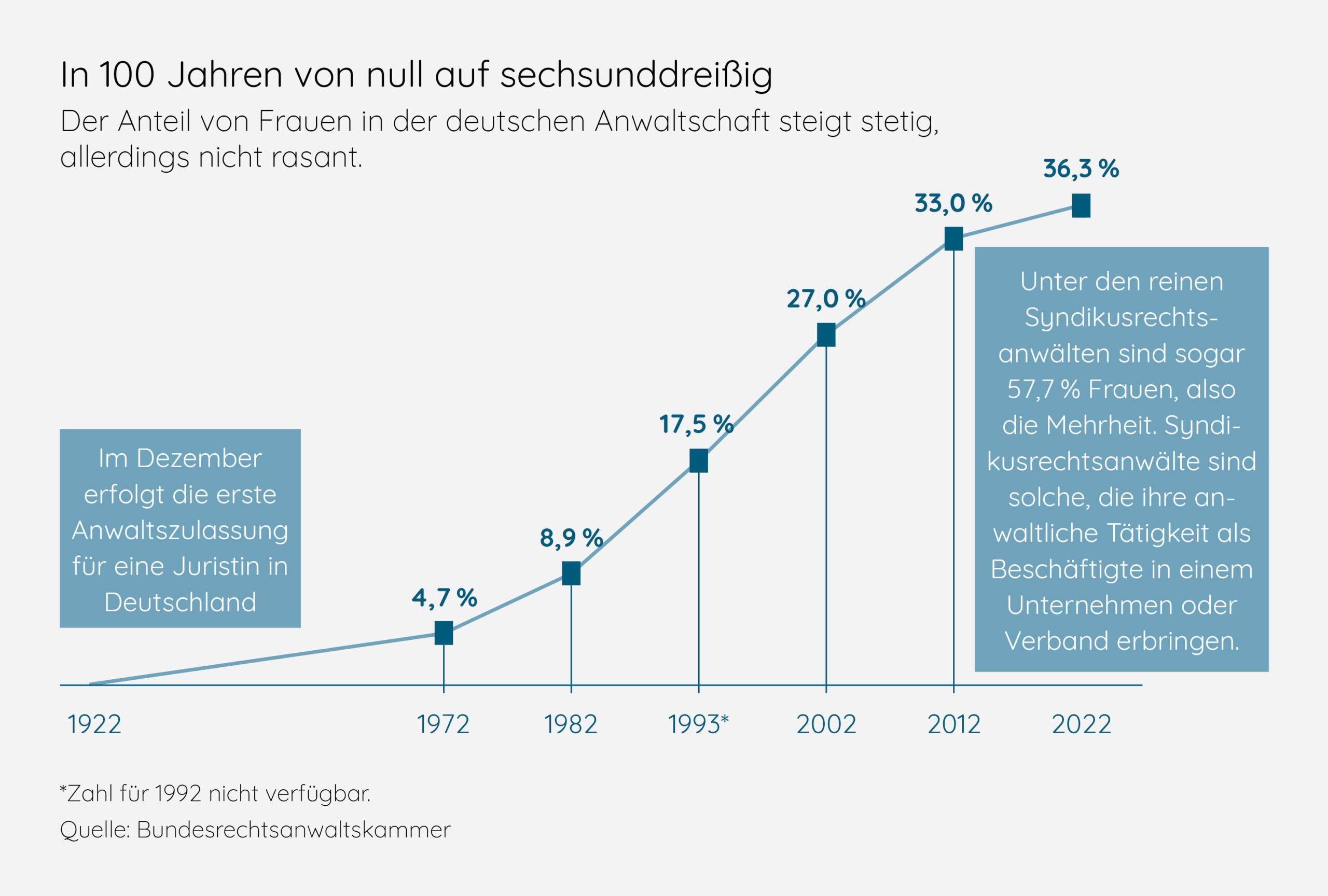

Seit 100 Jahren werden in Deutschland Frauen zur Anwaltschaft zugelassen. Seitdem ist ihr Anteil stetig gewachsen. Ein Blick in die Geschichte.

Frauen durften in Deutschland noch nicht einmal wählen gehen, als Maria Otto, Tochter eines Fabrikbesitzers aus der Oberpfalz, sich dafür entschied, Jura zu studieren. Das Wahlrecht auch für Frauen kam erst 1919 mit der Einführung der Weimarer Verfassung und Abschaffung der Monarchie. Doch es gab bereits eine Frauenbewegung, die immer stärker Gleichstellungsrechte auf den Gebieten von Bildung und politischer Mitbestimmung forderte. Darunter die Juristin Dr. Anita Augspurg, die ihr Studium schon 1897 abgeschlossen hatte. An den damaligen Entwürfen zum Bürgerlichen Gesetzbuch, das 1900 in Kraft trat, kritisierte sie die Paragrafen, die verheirateten Frauen jegliche Verfügungsgewalt über ihre Kinder und ihr Vermögen verwehrten. Diese lag allein beim Ehemann. Maria Otto machte ihren Abschluss in Würzburg 1916 und schaffte sogar die Note ‚gut‘. Aber ihren Wunsch, Anwältin zu werden, konnte sie nicht umsetzen. Denn als Frau wurde sie nicht zum Vorbereitungsdienst zugelassen. Doch sie blieb hartnäckig, arbeitete in ‚informatorischer Beschäftigung‘ bei Gerichten und Behörden und trieb nebenher ihre Promotion voran.

Heftige Diskussionen

Über die Frage, ob Frauen zur Anwaltschaft zugelassen werden sollten, tobten zu jener Zeit heftige Diskussionen. Der Deutsche Anwaltsverein sprach sich damals mit einer Stimmenmehrheit von 45 zu 22 dagegen aus: „Die Frau eignet sich nicht zur Anwaltschaft.“ Da muss ich als heutige Leserin erstmal tief durchatmen. Führt doch eine solche Aussage vor Augen, wie real die Schwierigkeiten waren, sich durchzusetzen.

Am 7. Dezember 1922 war es dennoch so weit: Dr. Maria Otto erhielt endlich ihre Zulassung als Rechtsanwältin. Nach beiden, Otto und Augspurg, sind heute prominente Auszeichnungen benannt. Mit dem Anita-Augspurg-Preis honoriert die Stadt München jährlich besonderes Engagement für Frauengleichstellung. Der Deutsche Anwaltsverein zeichnet mit dem Maria-Otto-Preis herausragende Rechtsanwältinnen und Personen aus, die sich für Belange von Frauen in Beruf, Justiz, Politik und Gesellschaft verdient gemacht haben. In der Nazizeit setzten sich die Rückwärtsgewandten zunächst allerdings noch einmal durch. Ab 1934 gab es keine neuen Zulassungen mehr für Frauen. Die Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Selbert, später eine der vier ‚Mütter des Grundgesetzes‘ und damals bereits Mutter von zwei Kindern, war noch kurz vor der Sperre zugelassen worden. Während des Krieges leitete sie als Vertreterin für zum Kriegsdienst eingezogene Anwaltskollegen drei Kanzleien. Erst nach 1945 konnte wieder eine neue Juristinnengeneration heranwachsen. Als Selberts großer Verdienst gilt bis heute ihr Engagement für den Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Die schlichte, unmissverständliche Festschreibung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ als Grundsatz von Verfassungsrang ist ihre Leistung. Ihr Einsatz wurde 2014 unter dem Titel „Sternstunde ihres Lebens“ verfilmt. Der Wind hat sich glücklicherweise gedreht. Weitere Lebensgeschichten und Werdegänge früherer Juristinnen sind mittlerweile aufgearbeitet worden und im Internet verfügbar. Auch zur besonders schweren Lage von jüdischen Juristinnen in Nazi-Deutschland.

Kluft im Wirtschaftsrecht

Bis heute aber ist die Anwaltsbranche von einer paritätischen Situation einiges entfernt. Der Anteil von Anwältinnen steigt kontinuierlich, aber langsam. Und im Bereich der wirtschaftsrechtlichen Beratung zeigt sich auf jeden Fall noch eine Kluft. Ganz besonders gilt dies für viele Wirtschaftskanzleien, denn bei den Unternehmensjuristinnen deutet ein Frauenanteil von mehr als 50 Prozent unter den reinen Syndikus-Zulassungen auf bessere Bedingungen für die Berufsträgerinnen. Wirtschaftskanzleien hingegen weisen oft geringere Frauenzahlen auf, die noch weiter sinken je weiter es in der Kanzleihierarchie nach oben geht. Auch bei den Unternehmensjuristinnen setzt sich die Quote in den Führungspositionen nicht einfach fort. Doch hier gibt es prominente Beispiele weiblicher General Counsel wie etwa Dr. Claudia Junker bei der Deutschen Telekom, Dr. Hilka Schneider bei Akzo Nobel oder Dr. Friederike Rotsch bei Merck. In den großen Wirtschaftskanzleien ist Dr. Elisabeth Lepique von der Kanzlei Luther in der Rolle als Managing-Partnerin derzeit eine Ausnahmeerscheinung. Abseits der Chefposition sind Frauen auch in der Rolle als Vollpartnerinnen und damit Teilhaberinnen am unternehmerischen Erfolg der großen Wirtschaftskanzleien

bis ins Jahr 2023 prozentual unterrepräsentiert. Und das hat durchaus etwas mit der jeweiligen Kanzleikultur und rigiden Strukturen zu tun.

Für Anwältinnen mit Ambition heißt es daher, bei der Jobwahl nicht nur nach der Höhe des Einstiegsgehalts und wohlklingenden Frauenförderprogrammen zu gucken.

Marker für eine offene Kultur und Karrierechancen unabhängig von Geschlecht oder Lebensentwurf sind eher eine gute Anzahl an Frauen in Equity-Partner-Positionen. Feste Schemata gibt es kaum. So sind unter den US-Kanzleien mit Jones Day mit einem deutschen Equity-Partnerinnen-Anteil von 28 Prozent auf der einen und Latham & Watkins mit lediglich einer Vollpartnerin hierzulande auf der anderen Seite ganz unterschiedliche Einheiten zu finden. Ein Merkmal kann auch die Möglichkeit sein, nicht nur als Partnerin in Teilzeit arbeiten zu können, sondern aus einer stundenreduzierten Associate-Position in die Partnerschaft befördert werden zu können. Und dass diese Möglichkeit auch Männern nicht nur offen steht, sondern es auch Beispiele dafür gibt. Tipps gibt es auch von der Veteranin Elisabeth Selbert, die zu Selbstbewusstsein riet, sich nicht von „albernen Bemerkungen“ abbringen zu lassen und sein Metier zu beherrschen. Aus heutiger Sicht kommt sicherlich hinzu, sich nicht vor strategischen Gedanken zu Karriere und Positionierung zu scheuen. Verhandeln und Kompromisse zu machen, sind durchaus anwaltliche Soft Skills und etwas ganz anderes als Nachgeben oder Zurückstecken, Engagement zeigen ist nicht das Gleiche, wie sich ausnutzen zu lassen. Verhandlungstechnik kann man lernen, Stimme und Körpersprache bewusst einsetzen ebenso. Eine Portion Mut gehört auch dazu, für sich eine authentische Rolle zu finden und sich nicht von der Angst vor Fehlern lähmen zu lassen.