Alles KI oder was?

Künstliche Intelligenz ist längst in Kanzleien und Rechtsabteilungen angekommen. Doch der Umgang mit ihr will gelernt sein. Viele Arbeitgeber erweitern daher ihre Legal-Tech-Ausbildung um KI-Schulungen für junge Associates. Auch sorgt die KI-Revolution für neue Karrierewege abseits der klassischen Pfade.

Die Zeit erster holpriger Gehversuche mit generativer künstlicher Intelligenz (KI) ist vorbei. Was als Selbstversuch vereinzelter techbegeisterter Anwälte begann, hat inzwischen Schule gemacht. In immer mehr Kanzleien und Unternehmensrechtsabteilungen gehören KI-Tools heute zum Arbeitsalltag – aus einem einfachen Grund: Hier schlummert enormes wirtschaftliches Potenzial. Viele Mandanten setzen mittlerweile voraus, dass Rechtsdienstleistungen auch mithilfe von Legal- Tech- und KI-Tools erbracht werden, denn auch sie stehen unter einem hohen Innovations- und Kostendruck.

Bislang eignen sich KI-basierte Anwendungen vor allem dafür, viele der eher lästigen Standardaufgaben aus dem juristischen Alltag zu übernehmen. Sie können etwa Dokumente inhaltlich erfassen, Zusammenfassungen erstellen und erste Entwürfe für Schriftsätze formulieren. Wie Kanzleien diese Technologie einsetzen und welches Tempo sie dabei vorlegen, unterscheidet sich stark. Mit A&O Shearman sicherte sich Anfang 2023 eine der größten internationalen Kanzleien als erste eine Kooperation mit dem KI-Tool Harvey, das speziell für die Anforderungen juristischer Beratung trainiert wurde. Weitere Einheiten zogen nach und investierten Zeit und Geld in die Implementierung von KI-basierten Tools in ihre Kanzleiabläufe.

Früh übt sich

Doch die beste Technologie bringt nichts, wenn niemand sie bedienen kann. Wer sich für KI in der Rechtsberatung interessiert, für den empfiehlt es sich, bereits vor dem Berufseinstieg möglichst viel Praxiserfahrung zu sammeln. Daher kann es lohnenswert sein, sich noch während des Studiums mit dem Thema zu befassen. Inzwischen integrieren mehrere Hochschulen und Jurafakultäten KI in ihre Lehrpläne, darunter die Heinrich-Heine- Universität Düsseldorf. Sie bietet einen eigenen Begleitstudiengang zu Rechtsfragen der künstlichen Intelligenz an. Darin sollen Studierende ein Grundverständnis für die Möglichkeiten des Einsatzes von KI bei der Rechtsanwendung bekommen und verstehen, welche rechtlichen Fragen und Risiken damit verbunden sind.

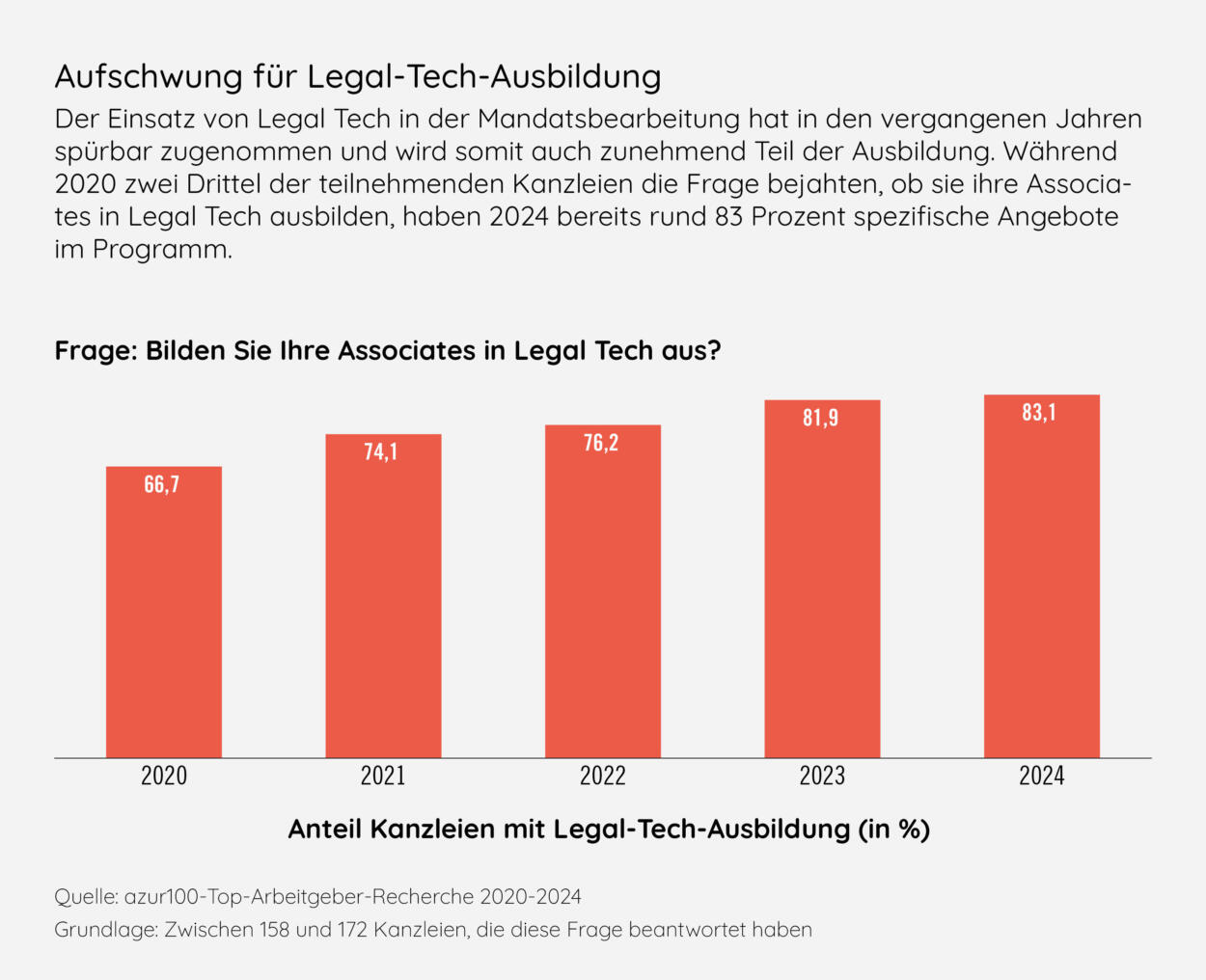

Damit die Theorie in die Praxis übersetzt werden kann, müssen auch Kanzleien durch Schulungen in die KI-Kompetenz ihres juristischen Nachwuchses investieren. In vielen Wirtschaftskanzleien ist der Umgang mit KI daher ein Lernbaustein in der allgemeinen Legal-Tech-Ausbildung. Dass diese mittlerweile zum Marktstandard gehört, zeigt eine Auswertung der azur100-Top-Arbeitgeber- Recherche: Darin gaben rund 83 Prozent der Kanzleien an, dass sie ihre Associates in Legal Tech ausbilden. Das sind gut 15 Prozent mehr als 2020, als der Anteil noch bei etwa 67 Prozent lag.

KI-Training schon im Onboarding

Vor allem die großen Wirtschaftskanzleien haben das Thema KI in der Rechtsberatung schon länger für sich entdeckt und Schulungen in ihr bestehendes Ausbildungsprogramm integriert. Um den Nachwuchs möglichst früh an die KI-gestützte Arbeit zu gewöhnen, setzen viele von ihnen schon beim Onboarding an. Hengeler Mueller etwa veranstaltet ein monatliches ‚Tool Onboarding‘. Darin werden Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger sowohl zur konkreten Verwendung von Legal- Tech-Tools in der Mandatsarbeit als auch zur Nutzung des kanzleieigenen KI-Chatbots geschult. Bei der Mittelstandskanzlei FPS gibt ein halbtägiger Workshop neuen Kolleginnen und Kollegen einen Überblick über die ihnen zur Verfügung stehenden KI-Tools. ,Je früher, desto besser‘ lautet auch das Motto bei Dentons: Die Kanzlei bezieht ihren Nachwuchs bereits in den Implementierungsprozess neuer Tech- und KI-Applikationen ein, indem sie diese von Praktikanten, Associates und Senior Associates vorab testen lässt – Onboarding von Tools statt von Anwälten also.

Lernen auf Augenhöhe

Nach dem Onboarding ist aber noch längst nicht Schluss. Vielmehr begleitet das Thema KI junge Anwältinnen und Anwälte auch auf ihrem weiterem Ausbildungsweg. Dabei steht vor allem der interne Erfahrungs- und Wissensaustausch – das sogenannte Peer-to-Peer-Learning – im Zentrum. Vor allem Großkanzleien haben dafür praxis- und standortübergreifende Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Bei der internationalen Kanzlei Baker McKenzie etwa können sich Anwältinnen und Anwälte aller Senioritätsstufen in einer ‚AI Task Force‘ engagieren und für ihre Kolleginnen und Kollegen zu fachlichen Ansprechpartnern mit Blick auf KI-Themen werden. Auch Freshfields, die zu den Vorreitern bei der Entwicklung von Legal-Tech-Lösungen gehört, setzt auf interne Wissensvermittlung durch spezielle ‚Subject Matter Experts’. Diese informieren die Mitarbeitenden in einstündigen Expertenvorträgen über die kanzleiinterne KI-Strategie, verfügbare Tools und deren Einbindung in die Mandatsarbeit. Bei Norton Rose Fulbright können sich techaffine Associates zu ‚Innovations-Champions‘ ausbilden lassen. In dieser Funktion sind sie unter anderem für die Einführung von KI-Anwendungen im eigenen Team verantwortlich.

Tech-Töchter von Kanzleien

Daneben gibt es Kanzleien, die ihre Legal-Techund KI-Aktivitäten in darauf spezialisierten Einheiten bündeln. Eine von ihnen ist die aus London stammende Sozietät Fieldfisher, die mit ‚Fieldfisher X‘ vor rund drei Jahren eigens einen Tech- Hub für Massenverfahren und Legal Tech gegründet hat. Die Einheit treibt Innovationsprojekte voran und unterstützt die Anwältinnen und Anwälte unter anderem bei der Integration von KITools in den Arbeitsalltag. Osborne Clarke bündelt ihre Tech- und KI-Ausbildung ebenfalls in einer eigenen Tochtergesellschaft und setzte als eine der ersten Akteurinnen auf selbst entwickelte KI-Tools. In enger Zusammenarbeitet mit der ‚OC Services‘ veranstaltet die Kanzlei etwa Anwendertrainings für den kanzleieigenen Chatbot, die seit 2024 für alle Mitarbeitenden zum Pflichtprogramm gehören.

Mit der Einführung verpflichtender Schulungen reagieren Kanzleien wie Unternehmen auf eine entscheidende Änderung in der Europäischen Union: die besonders aktive Regulierung des Digitalsektors in der jüngeren Vergangenheit. Erst im vergangenen Sommer verabschiedete die EU eine Verordnung über künstliche Intelligenz. Der ,AI Act‘ legt klare Regeln für den verantwortungsvollen Umgang mit KI fest und erhöht zugleich den Druck auf Arbeitgeber, ihre Mitarbeitenden entsprechend weiterzubilden. Seit Februar sind sie laut Artikel 4 des AI Act sogar verpflichtet, für ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz bei ihren Mitarbeitenden zu sorgen, wenn diese KI einsetzen. Dazu gehört neben der sachkundigen Anwendung von KI-Systemen auch die Aufklärung über Chancen und Risiken dieser Technik.

Während viele Arbeitgeber dafür auf internes Know-how zurückgreifen, gibt es auch externe Anbieter, die spezielle Kurse anbieten. Erst Anfang März haben die Bucerius Executive Education, eine Tochtergesellschaft der Hamburger Bucerius Law School und der Lernplattformanbieter AI Club mit dem ‚AI Legal Club‘ eine digitale Lernplattform zu künstlicher Intelligenz für den Rechtsmarkt gegründet. Darüber erhalten interessierte Juristinnen und Juristen Zugang zu aktuellen Fallbeispielen aus der juristischen Praxis sowie Updates zu aktuellen Entwicklungen, können an wöchentlichen Live-Sessions und an interaktiven Workshops teilnehmen und Fragen an KI-Experten und die Online-Community richten. Darüber hinaus vermittelt ein spezieller Onlinekurs die gemäß AI Act erforderlichen rechtlichen und technologischen KI-Kenntnisse, damit sich Unternehmensjuristen und Kanzleianwälte compliant, also rechtskonform, verhalten, wenn es um den Einsatz von KI in der Rechtsberatung geht.

Legal Prompting trendet

Eine zentrale Rolle im Umgang mit künstlicher Intelligenz spielt das ‚Prompt Engineering‘, also die richtige Bedienung von Chatbots. Denn damit Sprachmodelle wie ChatGPT verwertbare Ergebnisse liefern, müssen Nutzerinnen und Nutzer ihnen möglichst präzise und fachkundige Befehle geben. Zudem ist bei aller Effizienz und Zeitersparnis, die die Bots bringen, Vorsicht geboten: Mitunter kann es nämlich vorkommen, dass die Ergebnisse, die sie präsentieren, schlicht falsch sind. Bei diesem als ,halluzinieren‘ bezeichneten Verhalten leitet eine KI Daten ab, die frei aus dem während des Trainings Gelernten zusammengestellt sind. Umso wichtiger ist es also, dass Anwältinnen und Anwälte die Qualität der gelieferten Ergebnisse sorgfältig prüfen.

Viele Kanzleien legen deswegen einen besonderen Fokus auf den sicheren Umgang mit Chatbots und haben entsprechend Trainings zum ‚Legal Prompting‘ in ihr Curriculum aufgenommen. Nicht nur internationale Einheiten wie Osborne Clarke und die US-Kanzlei Greenberg Traurig trainieren ihren Nachwuchs in diesem Bereich, auch immer mehr deutsche Sozietäten ergänzen ihr Ausbildungsportfolio um Prompting-Workshops. In der Berliner Kanzlei Raue etwa absolvieren Associates einen ‚ChatGPT-Führerschein‘, der auch den Bereich Prompting einschließt. Dass techaffine Juristinnen und Juristen mit KI-Kenntnissen bei vielen Arbeitgebern punkten können, zeigt auch die azur-Recherche: Die britisch-australische Kanzlei Herbert Smith Freehills begrüßt bei Bewerbenden ein „starkes Interesse an Innovationen und Legal Tech sowie erste Erfahrungen im Umgang mit AI-Tools“. Auch bei Raue ist die „Bereitschaft, mit Legal-Tech- und KI-Lösungen zu arbeiten“ gern gesehen.

Die KI-Karriereleiter erklimmen

Für all diejenigen, die mit KI Karriere machen wollen, haben einige Kanzleien zuletzt neue Programme und Karrieremodelle etabliert. Osborne Clarke etwa hat zu Legal Tech und KI einen eigenen Karrierepfad gebaut. Wer sich hierfür entscheidet, der verlässt den klassischen Partnertrack und kann stattdessen bis zum Teamleiter aufsteigen. Auch bei KPMG Law, dem Anwaltszweig der Big-Four-Gesellschaft, gibt es einen dezidierten ‚Tech Career Path‘. Er richtet sich an eine breite Gruppe von Bewerbenden, die unterschiedlich qualifiziert sein können. Neben Wirtschaftsjuristen zählen dazu etwa IT-Fachleute. Sie alle eint, dass sie bei KPMG Law an der Schnittstelle zwischen IT, Prozessen und juristischer Arbeit tätig sind. Über drei Karrierestufen können sie zum ‚Lead Specialist‘ aufsteigen. Mit dem Karrierepfad einher gehen Schulungsangebote und festgelegte Vergütungsstrukturen. Zwar sind explizite KI-Karrierewege im Jahr 2025 noch deutlich seltener als Legal-Tech-Karrieren, doch der Bereich bietet aufgrund seiner Dynamik viel Potenzial für persönliche Entwicklung im Rechtsmarkt.